Rundgang durch histrorische Sägemühlen

Der virtuelle Rundgang durch die historischen Sägemühlen soll zeigen wie in der Zeit vor den computer gesteuerten Sägewerken mit vollautomatischem Ablauf einst aus Stämmen von gefällten Bäumen Balken und Better geschnitten wurden.

Das eigentliche Verfahren des Holzschnitts ist immer gleich und ist bereits seit hunderten Jahren bekannt. Dazu wurden die Bäume zunächst entastet und dann der Säge zugeführt.

Frühere Sägen hatten einen Rahmen, der Mittels eines Schlagdaumen angehoben wurde und dann Aufgrund der Schwerkraft nach unten sackte und so das einzelne Sägeblatt durch den Stamm trieb.

Sägerahmen der Klopfsäge im Freilichtmuseum Vogtsbauernhof

Dabei wurde allein die Schwerkraft benutzt, aber auch die Schnittgeschwindigkeit dieser sogenannten "Klopfsägen" ist nicht gerade hoch, zudem war es eine aussergewöhnliche Lärmbelastung, denn diese Sägen verursachten ein deutliches Schlagen, welches weit zu hören war.

Später erst fand man den Kurbeltrieb und hob und senkte den Sägerahmen durch den Stamm aufgrund der Auf und Ab Bewegung der Kurbel.

Damals direkt von der Welle des turbinenartigen Wasserrades angetrieben sorgten diese als "Venezianersägen" bekannt gewordenen Hochgangsägen für eine deutliche Verbesserung des Holzschnittes, weil es eine Steiegerung der Schnittgeschwindigkeit mit sich brachte.

Auf die besonderen Sägen, die Hochgangsägen mit einem schnelllaufenden Kleinwasserrad oder Venezianer Säge gehe ich hier nicht ausführlich ein, auch wenn deren Form sicherlich hier mit Bildern behandelt wird. Diese Sägen hatten meist kleine, schnelldrehende Wasserräder, sogenannte Watschel.

|

Watschel einer Venezianer Säge, der "Steger Säge", am Schlern in Südtirol, Herberge des Naturparkhauses Schlern-Rosengarten direkt an der Tschaminer Schwaige

Gut zu erkennen ist die geringe Größe des Wasserrades, doch dieses Rad kann als direkter Vorgänger der Wasserturbine angesehen werden, denn es erreicht gut 20 bis 50 Umdrehung pro Minute.

So wird hier der Sägerahmen zwar nicht öfter Auf und Ab bewegt, als in den Hochgangsägen mit großen Wasserrädern, die hier dargestellt werden, aber die Säge hat einen Direktantrieb des Sägerahmens

So ermöglichte dann das Vollgatter zusammen mit dem mächtigen Wasserrad die Möglichkeit, Drehzahl und Drehmoment für ein modernes Vollgatter zu erreichen. Die Schnellläufer konnten die Vollgatter nicht antreiben, weil diese zu wenig Kraft entwickelten und moderne Turbinen benötigen noch heute dafür ausgeklügelte Getriebe, um von der schnellern Drehzahl das erforderliche Moment zu erreichen.

Auch auf die Horizontal Gatter Sägen geht diese Abhandlung nicht ein, anstelle Auf und Ab wird hier das Sägeblatt links und rechts bewegt, der Stamm damit nicht senkrecht geschnitten, sondern waagrecht werden hier die Holzteile abgenommen. Horizantalgatter sind nicht sehr verbreitet, durchgesetzt sind die normalen Senkrechten Vollgatter, die auch heute noch in Sägewerken im Einsatz sind, so daß auch nur diese auf dieser Seite zu finden sind. |

Das kleine Wasserrad einer Venezianer Säge im Freilichtmuseum Tiroler Bauernhäuser in Kramsach, Österreich. Im Gegensatz zum obigen Watschel ist es noch ursprünglicherweise aus Holz gefertigt und das Schussgerinne liegt offen.

Gut ist das Steile Gerinne zu erkennen, welches den Wasserstrom beschleunigen soll, um möglichst einen schnell fließenden Wasserfächer auf die Schaufeln zu werfen.

Dies dreht das Rad in schnellen Umdrehungen, wobei hier viel Wasser auch mit dem Rad umgewirbelt werden dürfte, so daß hier sicherlich das Rad viel Wasser um sich wirft, schäumt und spritzt.

Diese Räder waren gerade an hohen Gefällen zu finden, weil hier die drei, vier Meter Fallhöhe anstelle über ein oberschächtiges Wasserrad mit dem Schussgefälle auf die kleinen Räder versucht wurden, in rasche Drehzahlen umzusetzen.

Dies funktionierte leider nur begrenzt, denn der Verlust der Fallhöhe und die geringe Umsetzung der kinetischen Energie durch gerade Schaufeln machten diese Räder sehr ineffizient. Auch wenn das Prinzip der Freistrahlturbine aufgegriffen wird, ist dieses doch aufgrund des damals eher mangelhaften Verständnisses nur mangelhaft in Energie umgesetzt. Es ist daher kein Wunder, daß diese Räder durch moderne Wasserräder ersetzt worden sind, die mit Getriebe Vorgelegen hier mehr und besser die Sägen betreiben konnten. |

|

|

Hier nun der Direktantrieb des Sägerahmens der Venezianersäge.

Auf der Welle des schnell rotierenden Wasserrades war am Ende unter dem Sägerahmen dann eine eiserne Kurbel angebracht. An deren Kurbelzapfen war dann eine kleine Treibstange angebracht, die den Sägerahmen direkt und ohne Zwischengetriebe auf und Ab bewegen konnte.

In den zumeist hölzernen Sägerahmen war nur ein Sägeblatt eingespannt, so daß nur ein Schnitt pro Durchgang durchgeführt werden konnte, mehr Kraft hatten die kleinen Räder nicht.

Die schnelle Drehzahl des Rades war daher unabdinglich, wollte man mit der für Holzsägen nötige Hubzahl arbeiten.

Der Holzschnitt war damit zwar möglich und auch mechanisiert, die Muskelkraft und das Geschick des Menschen spielten nun noch eine untergeordnete Rolle, aber die Arbeit blieb sehr Zeitaufwendig, wollte man anstelle Balken einzelne Dielen oder Bohlen aus dem Holz schneiden.

Auch entsprechende Schnitte von einzelnen Balken waren schwer, musste dazu der Stamm oft gedreht und umgesetzt werden, um aus dem einen Stamm möglichst sparsam und mit wenig Verschnitt die nötigen Schnitte auszuführen, um die Balkenaus dem Stamm zu schneiden.

Dies ist bei Gattersägen schon anders, weil nicht nur ein Schnitt pro Durchlauf zumeist gemacht werden können. |

Die historische Sägemühle des Gallushofes im Schwarzwald

Die Sägemühle des Gallushofes ist eine typische Sägemühle mit Wasserradantrieb im nördlichen Schwarzwald nahe Oberharmersbach.

Sie wurde in den 80er Jahren wieder neu aufgebaut. Der Besitzer des Gallushofes , Zimmermann Klaus Lehmann hat es erbaut. Das Rad hat einen Durchmesser von 4,5 Meter und ist 1,2 Meter breit. Pro Schaufel kann es 65 Liter Wasser aufnehmen und erbringt eine Dauerleistung von 14 kW, genug Kraft für das Vollgatter der Säge.

Auch heute noch ist die Säge für Vorführungen und bei Restaurierungsarbeiten in Betrieb.

Das Vorgelege der Sägemühle des Gallushofes zeigt das große Kammrad. Es ist aus Gußeisen und mit vielen einzelnen Holzzähnen, sogenannten Kämmen, aus Buchenholz besetzt. Es greift in das Vollzahnrad aus Gußeisen ein, wo auf gleicher erneut ein Kammrad mit Buchenholz-Kämmen sitzt, welches dann auch wieder in ein kleines Zahnrad aus Eisen eingreift. Auf dessen Welle sitzen dann die hölzernen Riemen-Traibräder.

Das Kleinere Treibrad treibt eine Kreissäge an, das große treibt den Kurbeltrieb der Gattersäge an. So wird von einer geringen Drehzahl auf an der Welle des Wasserrades auf die hohe Drehzahl zum antrieb des Sägegatters transformiert, wobei das hohe Drehmoment des Wasserrades hier sehr hilfreich ist und der Säge das nötige Durchzugsmoment gibt. |

|

|

Die Stämme wurden meist über ein ausgeklügeltes Transportsysttem zum Einzug und Vorschub der Stämme zum Gatter. An der Säge des Gallushofes ist dies ein Klingenrad, welches die Auf und Ab Bewegungen des Sägerahmens benutzt, um das Klinkenrad zu drehen und damit die Winde zum Transport des Blockwagens oder des Stammes zum/auf den Holzgleiter zu bewegen.

Früher war der Stamm ist auf einem Holzrahmen befestigt, der auf hölzernen Gleitschienen, die gut mit Bienenwachs gleitfähig gemacht waren,durch die Säge befördert. Heute ruht ein Unterrahmen mit kleinen Rädern, die auf Metallschienen rollen auf den Leitbalken. Auf dieser Konstruktion ist dann ein großer Rahmen montiert, der so den fertigen Blockwagen bildet.

Erst später benutze man gußeiserne Transportwagen, die auf Eisenschienen laufen und noch heute zu finden sind, wie später noch zu sehen sein wird. Doch auch hier übernehmen ähnliche Konstruktionen Stammeinzug und Vorschub durch das Gatter. |

Ansicht des Gatters in der Gallussäge.

Schön ist der Hölzerne Blockwagen zu erkennen, auf dem der Stamm mittels einer Zwinge befestigt wird.

Der Rahmen des Gatters läßt den Rückschluß auf die einstige Größe des frühern Sägerahmens der alten Hochgangsäge zu. Spätere Vollgatter haben einen weniger wuchtigen und breiten Rahmen, wirken kompakter und filigraner. Hier sind große Spalten zwischen Rahmen und Säge vorhanden, die später eingespart wurden. Aber der große Raum im Sägegerüst läßt noch heute den Schnitt besonders im Durchmesser groß messender Stämme zu. Auch weicht der wuchtige hölzerne Blockwagen einem wesentlich verbesserten Prinzip der Stammaufnahme und des Stammtransportes. Der große Raum im Sägerahmen läßt hier jedoch zu, daß man weniger gerade, knorrige Stämme durch keilen und hebeln in eine spätere recht gerade Form zwingen und so sägen konnte, so daß die gesamte Stammlänge für einen einzigen Balken genutzt werden konnte, z.B. für die langen Hauptständer der typischen Schwarzwaldhäuser. |

|

Viele der Sägen litten unter Wassermangel, denn dann konnte das große Wasserrad nicht die erforderliche Leistung erbringen um die Sägen zu betreiben, ja an vielen der kleineren Hofsägen konnten gar keine großen Wasserräder montiert werden, weil hier oft die Wassermengen nicht ausreichten, um diese Monster der Wasserkraft zu betreiben.

Ein Rad wie das der Gallushof Säge hat die Kapazität rund 500 Liter Wasser pro Sekunde zu verarbeiten. Um aber mehr Leistung zu erzeugen, müssen die Räder entweder um Durchmesser wachsen, um so mehr Fallhöhe nutzen zu können, oder breiter werden, um mehr Wasser zu verarbeiten.

Doch allein damit ein Rad einen Kubimeter Wasser verarbeiten kann, müsste es dann über 2 Meter Breite aufweisen, bei einem oberschlächtigen Rad ein wahres Monster. So wurden hier dann meist stärkere Wasserströme angezapft und große unterschlächtige Räder mit der Kapazität von 2 Kubikmeter und mehr pro Sekunde verarbeiten zu können, eingesetzt. Dies zeigt sich z.B. an der 's Glatze Mühle in Seelbach im Schwarzwald, wo das große uunterschlächtige Wasserrad nun fast 20 kW Leistung erzeugt, genug Leistung für ein modernes Vollgatter und alle Nebenmaschinen.

Wo dies nicht möglich war, mußten andere Kraftquellen eingesetzt werden, um bei Schwachwasser den Wasserantrieb zu stützen oder völlig zu ersetzen.

|

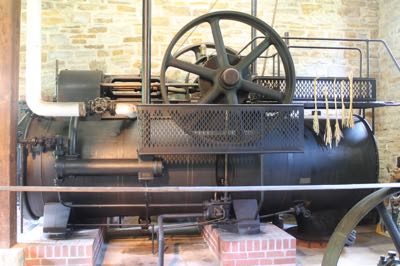

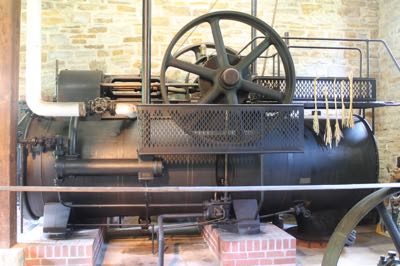

Beispielhaft hier nun eine typische Lokomobile zum Antrieb einer Mühle. Diese ist in der Dampfmühle des Freilichtmuseums Hagen aufgestellt, dient aber nicht zum Antrieb der Getreidemühle, sondern stammt aus einem Sägewerk.

Auch wenn der Begriff Lokomobile nahelegt, daß die Dampfmaschine ´mobil´ also beweglich war, ist es hier doch eher der Begriff, daß Maschine und Kessel eine feste Einheit bildeten. Hier handelt es sich um eine Lanz Lokomobile, Baujahr 1920 mit der Fabriknummer 38784 der Heinrich Lanz AG in Mannheim. Sie stammt aus dem Sägewerk August Dürholt in Radevormwald aus dem oberbergischen Kreis in Nordrhein-Westfalen. Sie passt daher als Beispiel wunderbar auf diese Seite.

Diese eher kleinen kompakten Maschinen lieferten rund 20 kW, die Maschine im Bild ist eine Einzylindermaschine mit 22 kW Nennleistung, doch diese Bauarten gab es auch mit größeren Leistungen bis zu 250 kW. Dies waren dann meist größere Kessel mit Mehrzylinderanlagen, doch gerade diese Bauform wie im Bild war für Sägewerke typisch. Der Kessel wurde auf der linken Seite befeuert und wurde mit Schnittholz, Rindenabshcnitten, den sogenannten Schwarten, oder auch über besondere Roste mit Sägespänen beheizt.

Eine solche Maschine konnte ein 5 Meter messendes, 400 Liter fassendes oberschlächtiges Wasserad ersetzen und waren damit die Grundlage für einen Dauerbetrieb der Sägen und Maschinen das ganze Jahr über. Sie lösten die Wasserräder ab und ebenden den Weg von Sägemühle zum Sägewerk. |

Der Hilfdiesel vom Typ Deutz MIH 332 in der Säge des Kühnerhofes in Sasbach.

Die Säge des Kühnerhofes ist nach Flurbereinigung des Sasbachs und der Neubettung desselben vom Wasser abgeschnitten und aufgrund eines Neubaugebietes kann die Mühle auch nicht mehr an das Wasser des Sasbaches angeschlossen werden. Da das Rad der Kühnerhofsäge nur eine mittlere Leistung von ca. 5 kW erzeugt, war der Einbau eines modernen Vollgatters unmöglich. Erst der Diesel ermöglichte den Einbau des modernen Vollgatters und unterstützte zunächst nur das Wasserrad, heute treibt er allein die Säge an. Regelmäßig ist er in Betrieb und läuft vollkommen leise und erschütterungsfrei. Er wird mittels Pressluft angelassen

Diese Motorisierung mit dem Diesel wurde meistens nur an kleinen Sägen vorgenommen, größere Sägen bekamen meistens Dampfmaschinen, deren Kessel mit Spänen und Verschnitt der Säge befeuert worden sind. Diese "Motorisierung" der Sägemühle führte dann zur Enwicklung der kleinen Säge hin zu eher größeren Sägewerken. |

|

|

Hier nun ein modernes Vollgatter, wie es auch heute noch zu finden ist. Die zwei Stockwerke messende Gußrahmenkonstruktion wirkt wesentlich filigraner als die Holzrahmenkonstruktion.

Im Vordergrund sieht man nun einen der Transportwagen für den Stammtransport und Vorschub zum Gatter. Er löste den unförmigen Holzrahmen ab und läuft auf Eisenschienen.

Solche Vollgatter sind noch heute in Sägewerken zu finden. Auch in der Glatze Mühle im Schwarzwald ist das Vollgatter noch in Betrieb, es werden regelmäßig Stämme zu Brettern und Bohlen gesägt. Wo immer die Wasserkraft es ermöglichte und der Bedarf es bedingte, wurden die alten Holzrahmengatter durch die modernen Gußeisen-Vollgatter ersetzt. |

Die Kantensäge in der Säge des Kühnerhofes.

Mit dieser Kreissäge konnten die Bretter von den mit Aussenholz besetzten Kanten des Stammes befreit werden, als auch die Bretter auf die korrekte Breite zugeschnitten werden. Auch diese Sägen befanden sich in den meisten Sägemühlen. Denn oft konnte man das Sägeblatt gegen eine Fräswalze zum Hobeln ausgetauswcht werden. So wurde aus der Kreissäge eine Hobelbank, mit der Better und Balken an den Seiten gehobelt und damit geglättet werden konnten. So entstanden am Vollgatter die Grundbretter, die dann an der Kreissäge auf einheitliche Breite geschnitten wurden und deren Kanten begradigt wurden. Dann konnten diese im Arbeitsgang später gehobelt werden.

So konnten fertige Balken auf Länge und Breite passend direkt aus der Säge an den Kunden geliefert werden. |

|

|

Blick auf den Sägeboden der Ahrainer Mühle in Fischbachau im Landkreis Irschenberg. Die Stämme wurden aussen auf dem Rundholzplatz abgeladen und dann &uum;ber eine Rampe auf den Sägeboden gezogen. Die Blockwagen sind bereits mit einer Spannzwinge ausgerüstet, dies ist bei heutigen Gattersäge ebenso der Fall. Erkennbar ist zudem, daß es zwei Gattersägen gibt, um unterschiedliche Rundhölzer sägen zu können.

Unter dem Dach ist zudem ein Kettenzug und Kran montiert, um Holz innerhalb des Sägebodens bewegen zu können. So werden die Stämme vom Transportwagen auf die Zwingen umgeladen und der Stamm kann so in die Fördereinrichtung der Gatter eingelegt werden.

Links im Bild ist dann der lange Tisch der Besaumsäge zu erkennen. Auch diese ist hier noch immer mal wieder in Betrieb und dient dem Zuschnitt der Balken und Bretter in Länge und Breite.

Rechts an der Wand hängen dann typische Hilfsmittel zum Holzrücken, also Werkzeuge zum Drehen, Heben und Verschieben der Stämme. Dies sind die Sappie, ein Kombinationswerkzeug aus langstieligem Hammer und Wendehaken. Dazu denn die Rückezange und der eigentliche Wendehaken, diverse Ketten zum Anschlagen der Hölzer und Stämme. Aber auch Keile und kleine Äxte. |

Eines der Maschinenwerke Gubisch AG Vollgatter der Ahrainer Mühle. Diese Gatter kamen von einem Hersteller in Liegnitz, Schlesien. Diese Vollgatter der Ahrainer Säge sind daher eine Besonderheit, da hier Maxhütte und Esterer vorherrschten.

Man sieht die beiden Aufnahme und Transportwalzen, welche die Rundhölzer in die Säge zogen. Diese Walzen waren zugleich die Niederhalter, die den Stamm während des Schneidvorgangs festhielten.

Gubisch fertigte bis 1993 Sägegatter, wurde dann im Deutschen Reich enteignet und die Fabrik umgewandelt. Das Gatter ist daher eine Rarität.

Beide Sägegatter wurden über ein oberschlächtiges Wasserad von 3 Meter Durchmesser mit 2,6 Meter Breite angetrieben. Beide Gatter lassen sich mit herkömmlichen Sägeblättern bestücken, dabei werden die Blätter im Rahmen eingesetzt und mit Distanzstücken und Klemmkeilen fixiert. So können unterschiedliche Balken und Bretter gesägt werden - und dies in einem Durchgang. Dazu war viel Erfahrung der Sägemüller gefragt, da diese Schnitt und Blätter vor dem Durchgang einrichten mussten, um dann den Stamm in einem Durchgang korrekt zu zerlegen. Ein weiterer Durchgang war dann oft erforderlich, um nach einer 90° Drehung dann den Schnitt zu beenden. Der Feinschnitt wurde dann auf der Besäumsäge durchgeführt.

Eine Hobelmaschine sucht man vergeblich, denn frührer wurden die geschnittenen Bretter erst vom Schreiner oder Zimmermann dann endgültig bearbeitet oder geglättet.

Die fertigen Bretter und Balken wurden dann in einer Holzhalle sortiert und aufgestapelt. |

|

|

Viele Sägemühlen liegen am Wasser, weil man das Holz früher oft nicht mit Fuhrwerken, sonern als Floß zu den Sägen brachte. Denn Stromauf wurde das Holz geschlagen und stromab, lag die Mühle. So konnte das Fließen des Wassers den Transport der Stämme übernehmen.

So gab es auch unterschiedliche Methoden, die Rohhölzer in die Säge zu bekommen. Einige Sägen hatten hier seitliche Winden, um die Stämme seitlich einzuziehen und waren daher seitlich offen, andere griffen die Stämme aus dem Wasserstrom ab, wozu eine Rampe direkt ins Wasser führte. Hier konnte man dann mit einer einfachen Wind die Stämme aus dem Wasser die Rampe hinauf direkt in die Sägemühle einziehen.

Vereinfacht wurde dies, wenn diese Winden wie dann oft, mit der Kraft des Wassers angetrieben wurden. Hierzu wurden Windenkonstrukte üblich den Bremsfahrstühlen eingesetzt. Einige Winden waren sogar wendefähig, und so konnte man die Winde nicht nur einziehen mit der Wasserkraft, sondern auch auslaufen lassen.

Auf dem Bild sieht man nun eine Rampe in den Mühlenstau, worüber die Hölzer aus dem Staubereich mit Flösserhaken zur Rampe bugsiert wurden und dann mit Hilfe einer Winde in die Säge eingezogen wurden. |

Andere Mühlen, andere Techniken. Hier die Säge des Kloster Ettal. Sie ist leider nicht mehr in Betrieb, aber der Einzug der Stämme aus dem Mühlgraben und Mühlstau vor den ehemaligen Wassereinläufen zu den Wassertriebwerken. Hier findet man einen Kettenzug mit einer Endloskette.

Stämme wurden hier direkt eingehängt und dann so über die Gleitfläche direkt aus dem Wasser in die Sägehalle gezogen werden konnten.

Solche Anlagen gab es nicht häufig und zeigten, daß die Mühlen und Sägewerke der Klöster auch auf höchsten technischen Niveau waren. Denn diese Einzugsanlagen zeigen, daß man sich durchaus bewußt war, daß ein schneller Holzeinzug aus dem Stau zur Säge nicht nur Zeit, sondern vor allem mühsame Arbeit ersparte.

Zudem erkennt man gut, daß der Blockwagen bis vor die Halle gefahren werden konnte, so daß auch Langholz geschnitten werden konnte. Der Weg zum Wasser war daher recht lang und mithilfe des mechanischen Förderers konnte diese lange Strecke über die lange Auszugsrampe ohne Beschwerden überwunden werden.

Die Förderkette reicht bis in die Mitte der Halle, so daß auch lange Stämme sicher auf die Blockwagen abgelegt werden konnten.

Leider ist diese alte nud seltene Anlage dem Verfall Preis gegeben. |

|

Dies ist nun eine kurze Abhandlung über historische, wasserbetriebene Sägemühlen. Es gibt hier recht wenig aussergewöhnliches, doch führte dies zu den heutigen modernen Sägewerken. Hier sind die Arbeitsschritte hintereinander in ganzen Produktionsstrassen geschaltet, und werden computer gesteuert vom Stamm bis zum fertigen Brett oder Balken nach Kundenwunsch automatisch durchlaufen.

In den historischen Sägemühlen mßte noch der Sägemüller diese Schritte manuell ausführen, konnte dabei aber auf jedes Brett Einfluß nehmen, und oft aus dem natürlichen Rohstoff wesentlich mehr machen, als dies die computer gesteuerten Anlagen heute schaffen. Daher werden gern bei Restaurierungsarbeiten solche alten Sägen benutzt, denn nur damit kann man die Balken und Bretter in der gleichen Form und Weise fertigen, wie es damals war.. und das in der gleichen Qualität wie damals und auch im Einklang mit dem Naturstoff Holz.

Daher ist es wichtig, auch heute viele dieser Mühlen zu erhalten und betriebsfähig zu halten.

Besuchen wir daher eine dieser alten Sägemühle, die wir ein wenig im Detail vorstellen wollen, vor allem weil diese am Ursprungsort steht und voll betriebsfähig ist!

Rundgang durch die Alte Säge Latschau

In den Alpen säumten oft viele kleine Sägemühlen die Täler der Holzeinschlaggebiete. Nicht selten wurden die Stämme in den steilen Einschlaggebieten ins Tal über Gleitrutschen verbracht. Dort staute man kleine Gewässer in Stauseen, sogenannten Klausen auf. Das Holz wurde in diesen Klausen zwischen gelagert, dann öffnete man das Schott der Klause und mit der künstlichen Flutwelle wurde das Holz zu Tal geschwemmt. Eine sogenannte Triftsperre trennte dann Wasser, Schlamm und grobe Steine vom Langholz der Flutwelle. So konnte dann das Holz auf großen Flächen an der Triftsperre gelagert werden.

Die Holztrift war daher ein typisches Geschäft in der Holzgewinnung bis zur Wende des 20. Jahrhunderts.

So war es dann nicht selten, daß Sägemühlen nahe dieser Triftsperren aufgebaut wurden, einfach um das Holz rasch und zügig zu Bauholz zerschneiden zu können.

Eine solche Säge ist die Hochgangsäge im Hochland des Montafon in der Ortschaft Tschagguns.

direkt gegenüber des Hochtrons am Erlebnisberg Golm liegt diese Sägemühle. Einst eine Doppelmühle, doch ein Murenabgang schwemmte in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts die Getreidemühle weg, erhalten blieb einzig die sehr traditionelle Hochgangsäge.

Der frühere Müller namens Ferdinand begründete den Namen der Örtlichkeit, die bei Einheimischen nur "Mühli Ferdi" genannt wird. In vielen Wanderkarten ist die Örtlichkeit zwar so eingetragen, aber die Mühle selbst ist nicht markiert - trotzdem ist die Mühle vollständig erhalten und voll funktionsfähig.

Es handelt sich um eine typische Hochgangsäge des Alpenraums, die Technik ist aber mit anderen Sägemühlen, wie im Freilichtmuseum Vogtsbauernhof, Freilichtmuseum Großgmain, Freilichtmuseums Neuhausen ob Eck oder des Freilichtmuseums Glentleiten. Alles dies sind Hochgangsägen. Es handelt sich um die gleiche Technik wie die Säge des Gallushofes, nur das kein Sägegatter betrieben wird, sondern im Sägerahmen nur ein einzelnes Sägeblatt eingesetzt. Dies war oft der geringen Leistung der Wasserkraftanlage geschuldet, die nicht immer mehrere Sägeblätter durch das Holz treiben konnten.

An diesen Leistungsgrenzen litten viele Sägemühlen, weshalb diese teilweise bei Wasserknappheit den Betrieb einstellen mussten, oder aber aufgegeben worden sind. Dafür wurden dann stärkeren Gewässern größere Anlagen erbaut, die besseren und vor allem kontinuierlicheren Betrieb ermöglichten. Andere Sägemühlen wurden dann mit zusätzlichen Antriebsmöglichkeiten, wie Elektromotoren oder Hilfsdieselmotoren nachgerüstet - größere Werke rüsteten um auf Dampfmaschinen.

Die Umrüstung zu Elektromotoren brachte an vielen Stellen eine Hilfe, denn die Wasserkraftanlage wurde dann zur Stromerzeugung umgerüstet, so daß die Umrüstung der Säge auf elektrischen Antrieb nicht immer vollständig Strom zugekauft werden musste, sondern oft mit dem eigen-erzeugten Strom die Anlage betrieben werden konnte. Bei Schwachwasser wurde dann Strom zugekauft oder im Falle dessen, daß die Wasserkraft gar nicht nutzbar war, konnte vollständig mit elektrischem Strom der Holzschnitt erfüllt werden.

Dies geschah jedoch nicht im Montafon, hier blieb die Sägemühle vollständig erhalten und bildet daher eine der wenigen, vollständig am ursprünglichen Standort erhaltenen Hochgangsägen die überhaupt noch existieren und vollständig betriebsfähig sind.

Die Mühle liegt am Gafazutweg, direkt am Abstieg des Bewegungsberg Golm und ist daher auch leicht für Familien zu erreichen. Sie liegt oberhalb des Rasafeibaches, von dem die Mühle über einen Kanal das Wasser bekommt an einem Hand, dessen Steillage die Montage eines recht großen, oberschlächtigen Wasserrades ermöglicht.

Das Holz aus den Einschlaggebieten an den Hängen des Golm wurden zum Großteil direkt zur Mühle getriftet und dort dann zu Brettern, Bohlen oder Balken geschnitten. Der anfallende Verschnitt wurde gebündelt und diente den Anwohnern von Tschagguns in der Vergangenheit als Brennholz.

Beginnen wir daher mit einem kleinen, aber feinen Rundgang durch diese Mühle, um uns eine noch lebendige Sägemühle anzusehen:

Die Sägemühle vom Gafazutweg aus gesehen.

Man sieht gut, wie diese direkt am Hang liegt. Rechts ist der Holzeinzug zu erkennen, links dann der Unterbau mit dem Getriebe und die Radstube.

Das Rad ist dabei vollständig von der Hütte umschlossen, was dem Frostschutz diente, auch der Wasserablauf auf der linken Seite ist nicht sichtbar. Der linke anbau ist eine Ständerkonstruktion, welche den Rahmen und die schwere Bodenkonstruktion der eigentlichen Sägeebeneträgt und gegen den Steilhand stützt.

Da die Säge keinen Auslauf für Langholz hat, kann auf der linken Seite eine Türe geöffnet werden, damit Langholz vom Blockwagen dort ins Freie leicht schwebend auslaufen kann. Dies ist der Hanglage geschuldet, erfordert aber ein recht aufwendiges Umspannen des Stammes auf dem Blockwagen.

Zum Ablängen der Stämme diente oft eine mechanische Zugsäge, die seitlich neben dem Gebäude ausgeklappt werden konnte. Diese Säge besteht nicht mehr und es gibt auch keine Spuren davon, aber dies ist nicht ungewöhnlich - denn schon am Holzplatz wurden die Stämme zumeist für die Transportwagen entsprechend abgelängt und zugeschnitten, so daß von dieser Methode auszugehen ist. Solche Stämme werden noch heute angeliefert. |

|

|

Das oberschlächtige Holzwasserrad der Alten Säge Latschau wurde erst 2011 neu gebaut. Es hat einen Durchmesser von 4,1 Meter, es ist rund 1 Meter breit und verfügt über ein Schluckvermögen von 120 Liter pro Sekunde. Dies entspricht ca. 100 Liter Wasser pro Kammer.

Die Holzkonstruktion besteht zum Großteil aus Lärchenholz, wobei die Radarme und Felgen aus Eichenholz gefertigt. Die Felgen sind zudem mit Bandeisen umwunden und verspannt.

Die Radwelle wurde ebenfalls erneuert, ebenso wie die Roesetten zur Aufnahme der Radarme. Diese sind nicht aus Stahl oder Eisenguss, sondern in Schweißkonstruktion neu gefertigt worden. Die Welle ruht dabei in modernen Wälzlagern.

Der Zulaufkähner ist aus Lärchenholz und in der Regel Wasserfrei. Der Zulauf befindet sich oberhalb der Mühle in einem Rohr unterirdisch, direkt am Gebäude befindet sich dann ein Schieber, wird dieser geschlossen, so strömt das Wasser über die Falle in den Zulaufkähner.

Von aussen ist weniger zu erkennen, denn das Wasser welches von der Falle in den Freischuss strömt, ist nur kurz zu sehen. Man sieht die Schützklappe an der Falle und das Wasser, welches vom Freischuss in die Ableitung strömt, welche wieder unterirdisch verläuft.

Rad und Zulaufkähner liegen unterhalb des Sägebodens.

Beim Radneubau wurde aufwendig das Fundament der Mühle neu gestützt und eine zusätzliche Betontragkonstruktion angefertigt, damit wurde nachhaltig der Standort der Mühle gesichert. |

Die Freischussklappe kann vom Innenraum aus über einen Spindelantrieb verstellt werden.

die Spindel öffnet und schließt die Schützklappe zum Freischuss.

Unterhalb ist ein Behälter für Blockholzabschnitte zu finden, dieser wird zum Beheizen der Sägemühle benutzt, aber auch von der Familie zum Betrieb eines kleinen Kamins im Wohnhaus. Die Säge wird dabei über einen kleinen Gusseisen-Ofen beheizt, der in einem Anbau sich befindet. Es gibt dafür keinen Schornstein, sonder nur einen kleinen Stutzen an der Talseitigen Firstseite. Dies ist der Tatsache, daß große Schneemengen diesen beschädigen könnten geschuldet.

Große Wärme darf man aber nicht erwarten, da die Zugansseite offen ist und wie gut im Bild zuerkennen ist, die aussenwände aus einfachen Brettern besteht. Typisches Merkmal dieser Art von Sägemühlen, deren ganze Gebäudekonstruktion sehr einfach gehalten ist. Dies minimiert die Erhaltungs- aber auch Errichtungskosten erheblich. |

|

|

Hier nun der Blick auf den Freifluter und den Freischuss.

Der Freifluter wird nur zu Wartungsarbeiten geöffnet, er verschließt eine Grube im Zulauf. Im Betrieb fült das Zulaufwasser diese Grube und strömt schließlich zur etwas flacheren Grube des Freischusses, wo eine reguläre Ableitung erfolgt.

Dabei wird der Freifluter geöffnet, entleert sich der komplette Kanal durch die Grube in den Freikanal, Wasser kann daher nicht mehr zum Freischuss vordringen und auch keinesfalls zum Zulaufkähner gelangen. Dies ist bei vielen Sägemühlen der Alpen eher typische Kontruktion des Wasserzulaufes.

Im Betrieb ist der Freifluter geschlossen, die Flutgrube gefüllt und das Wasser störmt über zum Freischütz, wo es seitlich in den Freischuss abgeleitet wird. Der Zulaufkähner wird nicht gefüllt. Wird nun der Freischutz über die Schützklappe von innen geschlossen, füllt sich die Freischussgrube vollständig, Wasser fließt dem Kähner zu. Damit gelangt das Wasser zum Wasserrad und setzt dieses in Drehbewegung.

Auf dem Bild zu erkennen, ist der Freischuss geöffnet, Wasser strömt aus dem Zulauf über die Grube des Freifluters dann zum Freischuss, wo es seitlich in den Ablauf strömt. |

Im Untergeschoss der Mühle liegt nun der Getriebekeller. Hier liegt das Vorgelege. Ein Kammrad überträgt die Drehung des Wasserrades auf ein Metallritzel, welches die Welle mit den Riemenscheiben antreibt.

Das Kammrad ist mit 140 Holzzähnen, Kämme genannt, aus Mehlbeere, botanische Sorbus aria, bestückt. Dieses Holz ist sehr hart, dicht und zäh. aufgrund dieser Eigenschaften zog man es Buche oder Apfelholz vor, denn im Hochwald war Buche wertvoll, hingegen war Mehlbeere gerade in der Gegend des Montafon häufiger zu bekommen war.

die Kämme werden in rechteckige Aussparungen der Felge des Kammrades eingesetzt und mit einem Metallstift gesichert. Im Falle eines Verkeilens der Säge, dient der Riemenantrieb als Rutschkupplung, sollte trotzdem eine Überlast weiter bestehen, wird das Kammrad oder Ritzel nicht beschädigt, denn die geringere Härte der Kämme sorgt nun für einen Bruch dieser Holzzähne und schützt damit das Getriebe vor teuren Schäden.

Die Kämme werden mit einem Gemisch aus Rindertalg und Bienenwachs geschmiert. So wird der ruhige Lauf des Vorgeleges erhalten und der Verschleiß der Kämme reduziert. |

|

|

Früher trieb ein lederner Riemen dann den Sägerahmen an, heute nimmt ein moderner Kunststofftreibriemen diese Stelle ein.

Man sieht im Bild im Hintergrund die Schräge, mit der die Sägespäne zum Spankeller abgeführt werden. Direkt davor ist die Welle mit der Riemenscheibe zum Antrieb des Sägerahmens, links und rechts die Gusseisernen Schwungscheiben mit Ausgleichsgewichten. Dabei hat die Säge eine minimale Unwucht, denn im Stillstand sinkt der Sägerahmen von allein immer in die untere Lage. Diese geringe Unwucht ist aber im Betrieb kaum zu spüren.

an der Riemenscheibe sieht man dann einen Riemensteller, der zum Stillstant des Sägegatters benutzt werden kann. Dazu wird der Riemen von der Treibscheibe auf die Losscheibe, die sich frei auf der Welle drehen kann, verrückt. Gut zu erkennen ist aber auch hier das neue Betonfundament, welches die Grundlage des Gebäudes bildet. Bei der umfangreichen Restaurierung wurde das alte Fundament in vielen Teilen durch das neue Funadment ersetzt und damit der Erhalt des Gebäudes und der Getriebeteile gesichert.

Links und Rechts an den Schwungscheiben sitzen nun die sogenannten ´Stelzen´. Es sind Pleulstangen aus Holz, die über die Kurbeln eine Auf und Niederbewegung auf den Sägerahmen übertragen. So wird das Sägeblatt beim Aufgang frei gehoben und Späne abgeführt, beim Niederzug kraftvoll durch den Stamm gezogen und der Schnitt durchgeführt. |

Über dem Kurbeltrieb auf dem Sägeboden liegt der Rahmen. Er besteht aus einem Holzgerüst massiver Balken. In diese sind Gleitstangen aus poliertem Eisen eingelassen, an denen der Sägerahmen geführt wird. Der Sägerahmen wird über die Pleulstangen, die ´Stelzen´ über den Kurbeltrieb aus dem Keller auf und nieder bewegt.

Deutlich ist dabei zu erkennen, daß nur ein Sägeblatt in den Sägerahmen eingespannt ist, typisch für die alten Hochgangsägen und der Unterschied zur Säge im Freilichtmuseum Glentleiten oder zur Säge des Gallushofes, die zwar weiterhin hölzerne Sägegerüste und Sägerahmen besitzen, aber schon mehrere Sägeblätter in den Rahmen spannen können - und damit den Überganz zur Gattersäge darstellen.

Durch das Gerüst läuft der Blockwagen, der über ein Hebelwerk des Sägerahmens langsam vorgeschoben wird, so daß bei jeder Abwärtsbewegung des Sägerahmens der Blockwagen in Richtung Säge bewegt wird - und damit ein Schnitt des darauf befindlichen Vollholzes erfolgen kann.

Im Hintergrund kann man die Türöffnung erkennen, mit welcher besonderes, überlanges Holz geschnitten werden konnte, welches nicht seitlich auf den Blockwagen gezogen werden konnte. |

|

|

Die Rückseite des Blockwagens.

Auf der Rückseite des Blockwagens erkennt man die Spannvorrichting. Mittels einer Verstellvorrichtung können die beiden Spannklauen angepasst und dann auch verspannt werden. Nach jedem Schnitt muss der Stamm auf dem Blockwagen seitlich verschoben werden, damit im korrekten Abstand der nächste Schnitt erfolgen kann. Hier wird der Zeitvorteil der Gattersägen deutlich, die das zeitaufwendige seitliche Verschieben des Stammes auf dem Blockwagen unnötig machen.

Bei den Hochgangsägen hingegen ist es wichtig, da der Stamm für den nächsten Schnitt immer ein Stück verrückt werden musste, dafür ermöglichst diese Konstruktion aber auch Besonderheiten, denn der Stamm kann unter den geschickten Händen des Sägemüllers auch während des Schnittes verschoben werden, so daß leichte Rundungen oder leichte Kurvenschnitte möglich waren, auch konnte der Schnitt entlang nicht gerader Stämme geführt werden. Dies ist bei Gattersägen in dieser Form nicht oder nur schwer möglich.

Der Stamm wird auf dem Blockwagen immer nur auf einer Seite bewegt, damit der Stamm verschoben und nicht verrollt wird. Dies geschied mit Hilfe eines langen Hetellhebels, der über die Kante am Ende des Blockwagens gehebelt und so der Stamm verschoben wird.

Auf dem Boden kann kan die Leisten erkennen, die den Blockwagen führen, er rollt auf kleinen Eisenrädern auf Eisenschienen, die auf die Bodenleisten genagelt sind. Verstellkeile halten den Blockwagen auch nahezu spielfrei zwischen den Führleisten. |

Das Friktionsrade der Blockwagentransporteinrichtung. Es wird über die Schubstange vom Hebelwerk unter dem Dach der Säge bewegt. Die Schubstange kann mittels Löcher in einem Kipphebel verstellt werden, so daß die Schubstange mehr oder weniger Hubweg ausführt. Beim Hochgang löst sich das Reibelement vom Friktionsrad, beim Niedergang drückt die Schubstange das Reibelement fest gegen das Friktionsrad, welches dadurch - im Foto zu sehen - nach rechts gedreht wird. Über das Zahnrad Getriebe wird dann die unter dem Blockwagen montierte Zahnstange in Richtung Säge bewegt. Da die Zahnstange am Blockwagen fest verschraubt ist, wandert so der Blockwagen mit dem Abwärtsgang der Säge durch die Drehung des Friktionsrades langsam in die Säge hinein.

Ein Anschlag am Blockwagenende entriegelt das Zahnradgetriebe, der Blockwagen kommt zum Stillstand, die Säge schneidet nicht in das Ende des Blockwagens ein. Ein weiterer Anschlag kann dann ein Gewicht entriegeln, welches die Riemenverstellung im Keller betätigt, die damit die Säge in den Stillstand bringt, ohne das Wasserrad abzustellen.

Das Ende des Stammes wurde von Hand durchgesägt, oder der Stamm auf dem Blockwagen vorgeschuht, und dann wurden die einzelnen Bretter mit der Säge abgeschnitten.

Moderne Gatter haben daher vor und nach der Säge Halterollen, so daß die Endklaue geöffnet werden kann, das Gatter schneidet dann das Langholz vollständig. |

|

|

Im kleinen Kontor der Mühle gab es Lagerraum für Abschnitte, aber auch Bretter und Bohlen unterschiedlicher Größen. Zudem gab es dort einen kleinen Ofen, damit sich der Sägemüller im Winter mal kurz aufwärmen konnte. Dieser Ofen wurde mit Schwarten und Kurzschnitt befeuert. Auch wurden hier Bestellzettel aufbewahrt, ebenso liegen hier Messwerkzeuge, wie Bandmaß, Gliedermaßstäbe, große Messlehren. Hier lagern Schmierstoffe, Schärffeilen und Anreiswerkzeuge.

In einer Ablage lagern zudem passende Keile und Abstandshalter.

Das Besondere sind Harthölzer, die mit Schmierstoffen getränkt sind, womit der Sägemüller das Sägeblatt bei Gefahr, daß die Säge vom Schnitt abwandert stützt oder gegen das Holz stemmt.

Viel wichtiger ist aber hier eine Ablstellmöglichkeit für den unumgänglichen Kaffee, der hier gern und regelmäßig beim Holzschnitt getrunken wird.

Auf dem Bild nicht zu erkennen, ist die Ecke, woe dann säuberlich aufbewahrt, Werkzeuge griffbereit gelagert sind. Dies sind Drehhebel für den Stamm, Handsägen, Stemmeisen, Ketten und Kettenzüge. Auch weitere Spanndorne, Holzkrampen sowie Eisen- und Holzhämmer unterschiedlicher Größen. |

Sauber sortiert und vom Sägemüller handgefertigt sind die Abstandshölzchen. Typische und für den Holzschnitt häufige Bretterdicken sind in diese Abstandshölzer gearbeitet.

die vorsprungende Nase wird in den Schnitt eingelegt und dann wird an der Aussenkante des Holzes der nächste Schnitt angezeichnet. Dies geschied mit einem Bleistift. An anderen Sägemühlen waren Wachskreide üblich, sogar Kohlestifte anstelle des Zimmermanns Beistift war gebräuchlich.

in der alten Säge Latschau wird nur wenig angezeichnet, dann mit einem stumpfen Meisel der Schnitt in den Stamm eingeschlagen, so daß eine deutliche, in das Holz geprägte Linie eingeschlagen wird. Dann wird der Stamm neu ausgerichtet und das Sägeblatt genau in diese Linie eingesetzt.

Ist das Sägeblatt ausgerichtet, wird die Säge angestellt. Stimmt die Sägelinie genau, wird der Vorschub eingestellt, zunächst langsam damit die Säge angreifen kann, hat diese den Anschnitt gemacht, wird dann der Vorschub durch umstecken der Schubstange zum Friktionsrad korrekt eingestellt.

Bei etwas einem Drittel Schnitt, wird dann erneut angezeichnet, der Grund, warum die Schnittmaße direkt am Gerüst sortiert aufgehängt sind. |

|

|

In fast allen Sägemühlen finden sich dann Besaumsägen.

Die Kreissäge hatte früher keine Abdeckung, diese wurde nachträglich angebracht. Im Vordergrund sieht man dann die Verschubplatte, diese gleitet auf einer Metallschiene und hierauf kann Holz angeschlagen werden. Da die Stammbretter aussen nicht gerade sind, zum Teil auch Rindenreste anfasten, müssen die Bretter an zugeschnitten werden. Besäumen nennt dies der Sägemüller.

Über einen Riemen wird die Kreissäge durch das Wasserrad in Drehung versetzt, das unbesäumte Brett auf dem Schlitten befestigt. Dann wird das Brett durch die Säge geführt und die Kante beschnitten. Sind die Bretter alle auf einer Seite besäumt, wird ein Anschlag montiert, der die genaue Breite des Brettes vorgibt. Nun werden die einseitig besäumten Bretter auf das Maß beschnitten, so daß nur noch unterschiedliche Längen vorliegen.

Die Bretter werden dann sortiert und abgelängt.

Die Bretter werden im Freien unter Folien und kleinen Dächern gestapelt und so abgelagert. Besondere Bretter werden dann in Scheunen gelagert und fertig getrocknet. |

Die Stammwinde der Mühle.

Das Holz für den Schnitt wurde neben der Mühle im Freien gelagert. Seitlich liegen an der Mühle Balken, über die Stämme in die Mühle gerollt und auf den Blockwagen gezogen werden können.

Die Stämme werden vor die Schrägen gezogen, dann wird das Seil der Winde um den Baum geschlungen. Durch das Aufrollen der Wind rollt der Stamm die Schrägbalken hinauf, wird aber auch durch das Seil gezogen. Zudem sorgen Gehilfen dafür, daß der Stamm mittels Sapien oder Wendehaken sicher die Schrägen hinauf zum Blockwagen gelangt.

Mit den gleichen Handwerkzeugen wird der Stamm auf dem Blockwagen ausgerichtet und dann verspannt. Teilweise müssen große Stämme mit Ketten zusätzlich gesichert werden, oder es werden Keile seitlich in den Blockwagen eingeschlagen und mit Bauklammern gesichert.

dies ist der Grund, warum der Blockwagen oft recht zerschunden aussieht... aber die Rahmenkonstruktion konnte sich der Sägemüller rasch selbst anfertigen und mit Hilfe der örtlichen Zimmermanns konnte so der Blockwagenrahmen rasch getauscht werden. Nur die Unterkonstruktion des Blockwagens war eher wertvoll und daher aufwendiger gefertigt, wurde aber nicht durch Krampen oder Keile belastet oder beschädigt. |

|

|

Werfen wir nochmals einen Blick zurück auf die Säge im Abendlicht. Die Dämmerung ist hereingebrochen, doch in der säge brennt noch Licht. Der Blockwagen ist am Ende der Fahrt angekommen, der letzte Schnitt ist gemacht. Der Geruch von frischem Holz liegt in der Luft und das Arbeitslicht der Säge wirft seinen Schein auf den Holzlagerplatz vor der Mühle. Im Tal rauscht der Rafaseibach zu Tal und an der Mühle geht ein Arbeitstag zu Ende.

Jetzt ist die Zeit, wo man von Kaffee zu einem Glas Wein oder Bier wechselt, sich in der lauen Sommernacht auf die Kante der Schrägbalken setzt. Zeit den Tag ausklingen zu lassen und das Gespräch zu führen. Politik, Denkmalschutz, aber auch die museale Technik der Mühle sind zu besprechen. Die Arbeit im Wald und die Arbeit des Sägemüllers.

Viele Wanderer gehen an der Mühle vorbei und entdecken nicht das Kleinod an historischer Technik. Hier soll daher diese Mühle vorgestellt werden, damit vielleicht mehr Menschen, die im Gebiet von Tschagguns und bei Wanderungen am Fuss des Golm sich näher damit beschäftigen, die Mühle besuchen und somit auch für den Erhalt der Mühle sorgen.

Unten in den Videoslinks findet sich dann noch eine kleine Videodokumentation, passend zu diesem virtuellen Rundgang durch die Alte Säge Latschau. |

Zum Abschluss muss man feststellen, daß man nicht alle Techniken und Lösungen der Sägemühlen vorstellen kann. Darunter zählt z.B. das Horizontalgatter oder auch andere Maschinen, die größere Sägemühlen hatten.

Zum Abschluss stelle ich ein paar Verlinkungen zur Videoplattform YouTube ein, wo ich ein paar Videos passend zum Thema gefunden habe. Die kleine Liste verlinkt direkt auf die entsprechenden Videos. Nicht alle Videos sind von mir, oder verfügen über eine HD Qualität, denn einige Aufnahmen sind sehr alt, andere wahrscheinlich mit alten Videokameras gemacht, so daß hier nicht zwingend die Erwartungen zu groß sein sollten:

- Kurzclip - Vollgatter der Säge des Kühnerhofes, Sasbach, Schwarzwald

- Video Dokumentation - Alte Säge Latschau, Tschagguns am Fuss des Golm, Montafon, Österreich

- Dokumentarclip - Water powered Sawmill, im Forest and Logging Museum, Maine, Vereinigte Staaten von Amerika

- Dokuclip - Sägemühle in den Vogesen, Haut Fer du Lancoir, Vogesen, Frankreich - Interessant hier, die Schwamkrug-Turbine als Antrieb